成对知识增强语言模型PKAG-DDI

(图文|王紫嫣 编辑|辛西 审核|章文)“当阿司匹林遇上降糖药,会发生什么?”今后,这类关乎患者生命安全的联合用药难题,将有智能系统给出精准解答。近日,华中农大家庭教师av 章文教授团队在国际顶级会议《The 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics》(简称ACL)主会上发表创新成果,研发出能自动生成药物相互作用事件的详实报告的人工智能模型,相当于为研究学者或临床医师配备了一位精通药理的“数字药师”。

全球老龄化趋势下,复杂疾病高发,联合用药已成为临床重要策略。但不良的药物间相互作用却带来了风险。数据显示,美国每年因药物相互作用导致的急诊就诊高达7.4万例,住院治疗19.5万例。提前发现潜在的不良药物相互作用事件,对于提升临床用药安全具有重要的现实意义。人工智能的发展改变了传统基于数据库查询和湿实验的药物相互作用预测方式,加速了新的相互作用的发现。但现有人工智能方法也存在使用不便等问题,它们为已知的药物相互作用事件贴上“标签”,设计分类模型以确定药物对属于哪一种标签。但研究人员通常需要额外的标签-事件对照表才能获取完整详尽的药物相互作用事件信息。此外,现有基于生成式的预测方法通常基于人工智能黑盒直接从一对药物的分子结构推断可能产生的事件,缺少推断依据,从而令使用者对其产生信任危机。

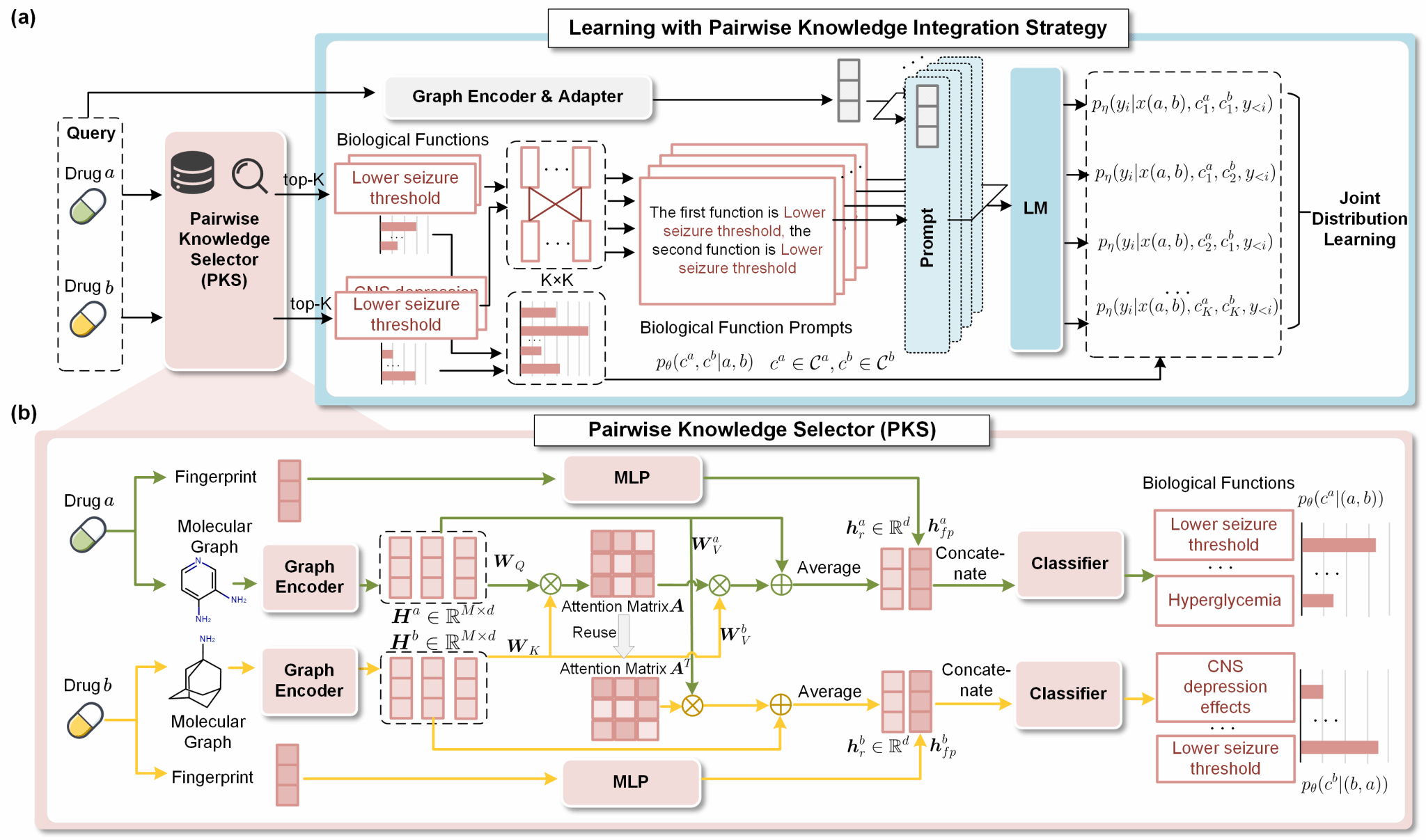

针对上述问题,章文教授团队创新性地开发了基于大语言模型的成对知识增强文本生成模型(PKAG-DDI),该模型不仅能直接生成可读性强的药物相互作用事件描述,还能通过显式呈现药物相互作用中每种药物机制、活性和类别等关键生物功能信息,完整展示生物过程的推理路径,从而显著提升使用者的信任度。此外,技术上,研究团队创新改进人工智能新技术——检索增强生成,使得模型自动检索成对药物的生物功能,并高效融入大语言模型,进一步提高了预测精度。

研究团队将PKAG-DDI与现有基于分类的方法和基于生成的方法进行对比,在两个专业数据集上,PKAG-DDI都表现出明显优势,尤其是在更具挑战性的归纳场景中(如冷启动和骨架分割),显示出其良好的实用性和泛化能力。这些结果表明,结合药物的生物功能信息可显著提升药物相互作用事件文本生成的质量。此外,案例研究表明,PKAG-DDI可通过输入一对药物的分子结构,准确预测出每种药物潜在的生物功能,并进一步生成与参考结果近乎一致的事件描述。研究人员相信,该方法不仅展示了对药物相互作用机制的清晰解释,还表明其在临床应用中的实际价值。

我校家庭教师av 博士生王紫嫣、博士生熊展坤为论文共同第一作者,家庭教师av 章文教授为论文通讯作者,家庭教师av 博士生黄锋参与研究工作。