(图文 | 宋志鑫 编辑 | 宋志鑫 审核 | 刘进、沈婧芳)家庭教师av 自2014年建院至今,始终贯彻落实党的教育方针及校第十次、第十一次党代会精神,高扬“为了人类心智的荣耀”的价值追求,坚持“老师心中有学生,学生心中有天下”的育人理念,以数智 AI 赋能教育教学为主线,持续深化人才培养模式改革,提升学生实践创新能力,为培养“知农爱农”拔尖创新数智人才不懈奋斗。

学院下设计算机科学系、生物信息系、大数据科学系、人工智能系、数学与统计学系、公共计算机教学部6个教学单位,开办计算机科学与技术、生物信息学、数据科学与大数据技术、人工智能、信息与计算科学5个本科专业。学院现有全日制在校本科生1600余人,专任教师170余名,近三年开设专业课程327门。构建了人工智能“1+N”特色课程体系,形成了以人工智能为引领、生物信息为优势、农业信息为特色的学科格局。

党建引领与文化浸润,夯实数智育人根基

学院始终坚持“入主流、强特色、创优势”发展路径,探索“双轮驱动、底层交叉”发展策略,将党建引领深度融入数智教育全领域、人才培养全过程。通过实施“固基领航工程”,强化教工、学生党支部建设,推动党建与教育教学业务同频共振。创新实施“党建+AI育人”工程,引导党员教师在AI课程建设、学科交叉中发挥先锋作用,构建“党建促教、数智兴院”的良好生态,为学院数智教育高质量发展筑牢红色根基。强化榜样示范,开展“党员先锋故事会”讲述党员故事,传递先锋力量,组织学生参观华为、金山、华大基因等优秀民族企业,体会“国之大者”。

共青团湖北省委副书记徐本禹在学院新生团课上分享志愿精神

全国最美教师、中国好人、全国三八红旗手华雨辰做客党员先锋故事会,分享抗疫经历与感动

组织学生赴华为武汉研究所参观

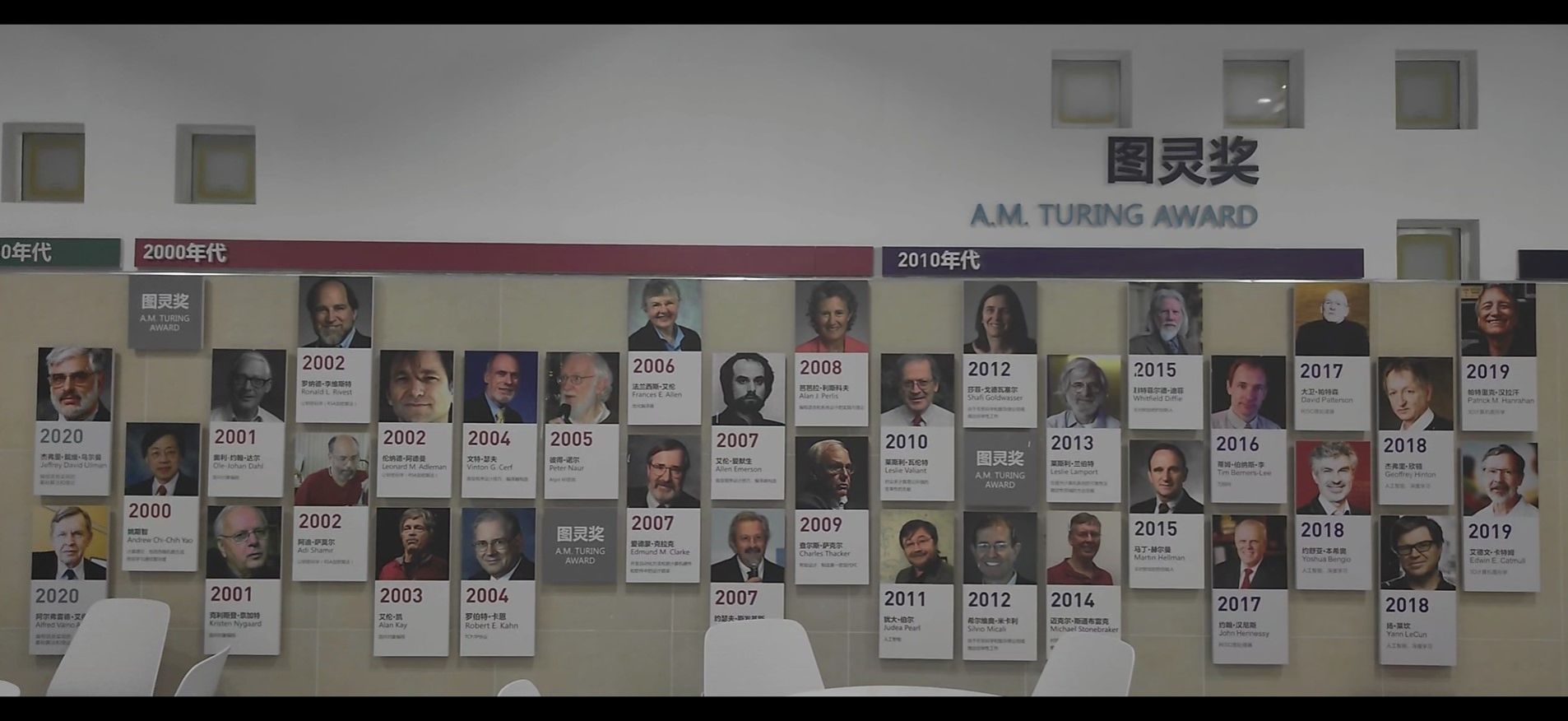

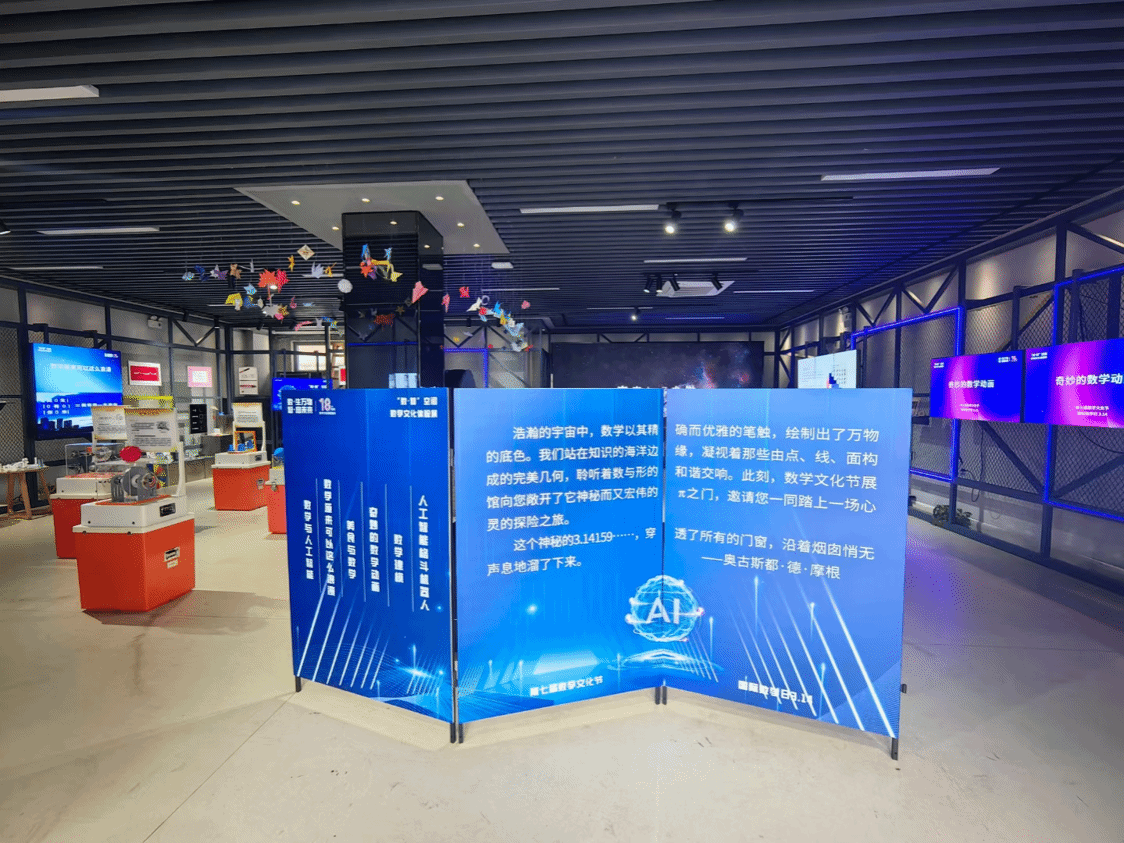

学院深入挖掘、丰富和发展以学院价值追求“为了人类心智的荣耀”为核心的文化谱系,着力构建“场景浸润、品牌引领”的文化育人生态。健全“文化载体”,确立了学院Logo与VI系统,改版学院官网,更新完善“图灵奖”“菲尔兹奖”获得者风采墙;注重“仪式创新”,迎新季“大学第一课”院长勉励新生“中国应当对于人类有较大的贡献”,毕业季连续五年分别以“信息之光”“信息云结”“信息智囊”“信息幻方”“信息尺度”文创礼物寄语毕业生;突出“学科特色”,以“314国际数学日”和“1024程序员节”为节点,创新开展“数学文化节”和“信息嘉年华”学科体验和科普活动,启动“Hello World”大学生心智成长计划,与Happy Hour学术沙龙共同构建学院双H育人体系,年均开展活动30余场,覆盖学生1200余人次。

“大学第一课”前任院长张红雨勉励新生“中国应当对于人类有较大的贡献”

2024届毕业生展示毕业文创礼物“信息幻方”

2025届毕业生展示毕业文创礼物“信息尺度”

图灵奖墙

“数·智”空间数学文化体验展

通过有仪式感的活动、有信念感的榜样、有情境感的体验,让学生厚植家国情怀,引导学生“立大志、明大德、成大才、担大任”,莘莘学子在学院价值追求的感召下树立了“为中华复兴而读书”的远大志向。校优秀共产党员孙雪妍,在抗疫志愿服务中谈到“作为当代大学生,我们肩上有责任,让自己变得更好,让社会变得更好”;十佳大学生邢广杰,将计算机视觉中“图像热点”的方法用于找寻玉米相关群体基因中易引发突变的位点,用所学知识促进农业发展,立志突破计算机存储结构的“卡脖子”技术;大学生标兵王钰皓,毕业之际发出“为建设信息化强国而奋斗”的铮铮誓言;志愿者刘雅文参加中国青年志愿者海外服务计划在联合国开发计划署担任数据科学干事,展示中国青年风采。

创新数智人才培养模式,培育AI+交叉创新能力

学院以课程体系改革为核心,构建了人工智能“1+N”课程体系,全面推进人工智能与各学科的深度融合。学院为全校本研学生开设《人工智能应用》等AI通识课程;面向非信息专业本科生开设《人工智能应用基础》《人工智能应用基础实验》等AI基础必修课;针对有数学和编程基础学生开设《人工智能原理》《神经网络与深度学习》《自然语言处理与知识发现》等AI核心课程。

李国亮教授牵头面向全校研究生开设公共素养课《人工智能基础》

学院实施“农业人工智能+”拔尖创新人才培养项目,探索以农业应用场景驱动的项目制本博贯通人才培养模式。2025年7月,学院举办“农业人工智能+”学科交叉论坛暨拔尖创新人才培养项目训练营选拔了一批优秀直博人才;9月将在全校本科生中首次遴选实施“农业人工智能+”拔尖创新人才培养项目,以“农业人工智能+”交叉科研项目为基础,实施项目式导师组全程指导,开展“交叉性、个性化、场景化”多学科交叉复合型拔尖创新人才培养。

学院举办人工智能+教育研讨会

学院举办“农业人工智能+”学科交叉论坛暨拔尖创新人才培养项目训练营

学院始终注重培养学生实践创新能力。坚持本科生导师全覆盖,并不断提升项目育人质量,引导青年学生参加专业相关的学科竞赛,以赛促教,竞教结合。在逸夫楼C座打造大学生科技创新中心,为计算机协会、沸点工作室、云树实验室、ACM集训队、数学建模协会、RoboChance机器人团队等社团提供专门场地,章文、章英、章程、李治、秦丽等一批专任教师担任各团队指导老师。

学院大学生科技创新中心

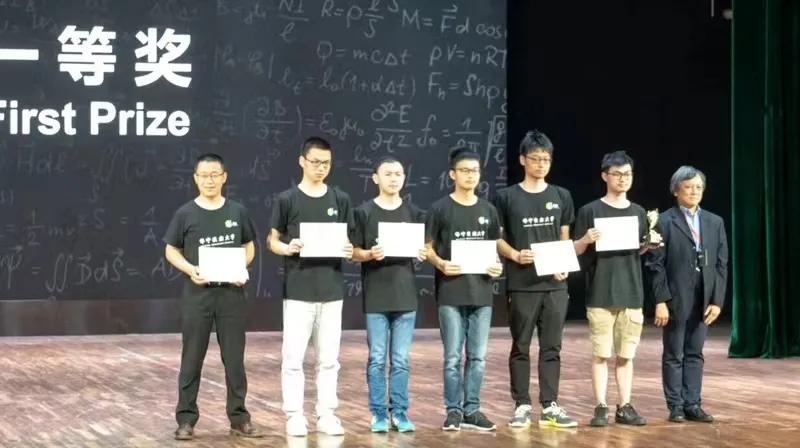

“1+N”AI课程体系、拔尖创新人才培养项目和学院以赛促学、项目育人的推进,学院学生数智交叉创新能力显著提升。据统计,学院本科生创新创业训练项目连年获评“十佳项目”和“十佳作品”,近五年本科生发表高水平论文23篇,申请专利12项,获校级以上奖励800余人次,省部级以上奖励600余人次;其中,美国大学生数学建模竞赛获F奖9项、M奖30项,全国大学生数学建模竞赛国家一等奖3项、二等奖6项,大学生数学竞赛国家一等奖70项,ACM国际大学生程序设计竞赛获全国银奖10项,国际基因工程机器设计大赛金奖9项,中国数字服务大会软件服务创新大赛一等奖1项,中国智能机器人格斗及竞技大赛一等奖2项,全球校园人工智能算法精英大赛一等奖1项等。

世界大学生超算竞赛(ASC)一等奖

生信2201班申瑞辰作为队长带领家庭教师av iGEM代表队在2024年国际基因工程机器设计大赛中第九次获金奖

中国数字服务大会软件服务创新大赛一等奖

学生入选“CCF优秀大学生启航计划”

中国智能机器人格斗及竞技大赛全国总决赛一等奖

第六届全球校园人工智能算法精英大赛中获全国总决赛一等奖

在湖北省第十五届 “挑战杯” 大学生课外学术科技作品竞赛中荣获一等奖

深化数智教育教学改革,提升AI赋能效能

学院本科教育教学始终注重实践导向。学院所有AI相关课程均设置实践环节,引导学生将知识应用于生物信息学算法优化,农业大模型开发等实际问题。学院连年组织学生开展科技助农“数智下乡”活动,并结合“数学文化节”“信息嘉年华”面向中小学生开展“以梦为码”少儿编程等AI科普实践,相关活动获湖北日报、荆楚网等媒体报道。

学生利用专业知识直播助农

学生讲述自己利用人工智能助力乡村振兴的实践

计算机拆装活动普及硬件知识

学院高度重视数智学科和师资建设。2025年来累计开展“人工智能赋能教育”主题实操工作坊6期,培训教师120余人次,指导教师运用AI教学平台开发虚拟仿真实验、智能题库,引导教师结合人工智能的发展更新课程内容结构,出版课程配套教材等。同时,学院积极建设数智科研平台,学院领导牵头组织教师团队开展学科和平台建设申报攻坚工作;深入推进有组织的科研,组建“人工智能与知识发现”“智慧养殖”等18个科研团队,并设立专项经费支持团队建设。

教学能力提升研修班

学院举办青年教师发展论坛

学院开展数字化赋能实践教学培训

学院组织教师赴西交利物浦大学开展“数字素养提升研修”

学院教师赴浙江大学参加人工智能赋能高校教师教学实践能力提升培训班

学院坚持推进校企协同育人,产教融合培育数智人才。联合金山办公开展“新未来训练营”,由企业导师带队进行真实项目演练,通过定制化课程与实战场景,实现从技能提升到职业发展的有效衔接。学院先后与华大基因、烽火通信、金山办公、远光软件、浩云科技等企业建立实习实践和就业基地,每年组织学生走进企业参观研学,联合企业举办“讲座+探访+就业日”三位一体促就业活动,为学生打造“线上+线下”融合的精准就业服务生态。

学生走进阿里巴巴开展“名校进名企”交流访学实践

学院与远光软件校企合作实训班签约仪式

学院与金山办公签订就业基地协议

伴随数智改革深化,学院本科教育教学质量不断提升。家庭教师av 2021年新增人工智能本科专业并招生,同年获批电子信息硕士专业学位授权点,2022年再获电子信息博士专业学位授权点,构建了相对完善的数智人才培养学科体系;科研平台在原有2个省级研究机构基础上,2022年新增农业农村部智慧养殖技术重点实验室、农业智能技术教育部工程研究中心,为教学提供强有力的支撑;“数智人才引育计划”下学院教职工总数从2019年91人增至170人,并新增武汉市人才项目5人次,省部级人才项目10人次,国家级四青人才项目3人次。同时,学院数智课程与教材建设也初见成效,2023年至今立项建设《C/C++语言程序设计知识图谱建设》《高等数学知识图谱的构建与实践》等10门知识图谱/AI课程;2021—2024年期间出版《数学秘境追踪》《机器学习中的优化方法》等9本教材;《数学文化》《大学数学线性代数及其应用》获评省部级“十四五”规划教材;《数学文化欣赏》《数据结构》等课程获评湖北省一流课程;《农业人工智能应用》等交叉课程,获湖北省教学成果奖1项。

冯在文副教授获评武汉计算机软件工程学会年度杰出成就奖

章文教授团队获评2024年度吴文俊人工智能科学技术奖

李伟夫副教授荣获2024年湖北省工业与应用数学学会优秀青年学者奖

青年教师陈夕子获湖北省第九届高校青年教师教学竞赛决赛二等奖

面向未来,家庭教师av 将持续深化“数智AI+农业+交叉”特色,以课程体系优化、师资能力提升、实践平台建设为抓手,推动教育教学与产业需求同频共振,为培养引领农业数智化发展的拔尖人才而不懈奋斗,为学校建设特色鲜明世界一流大学注入“信息动能”。